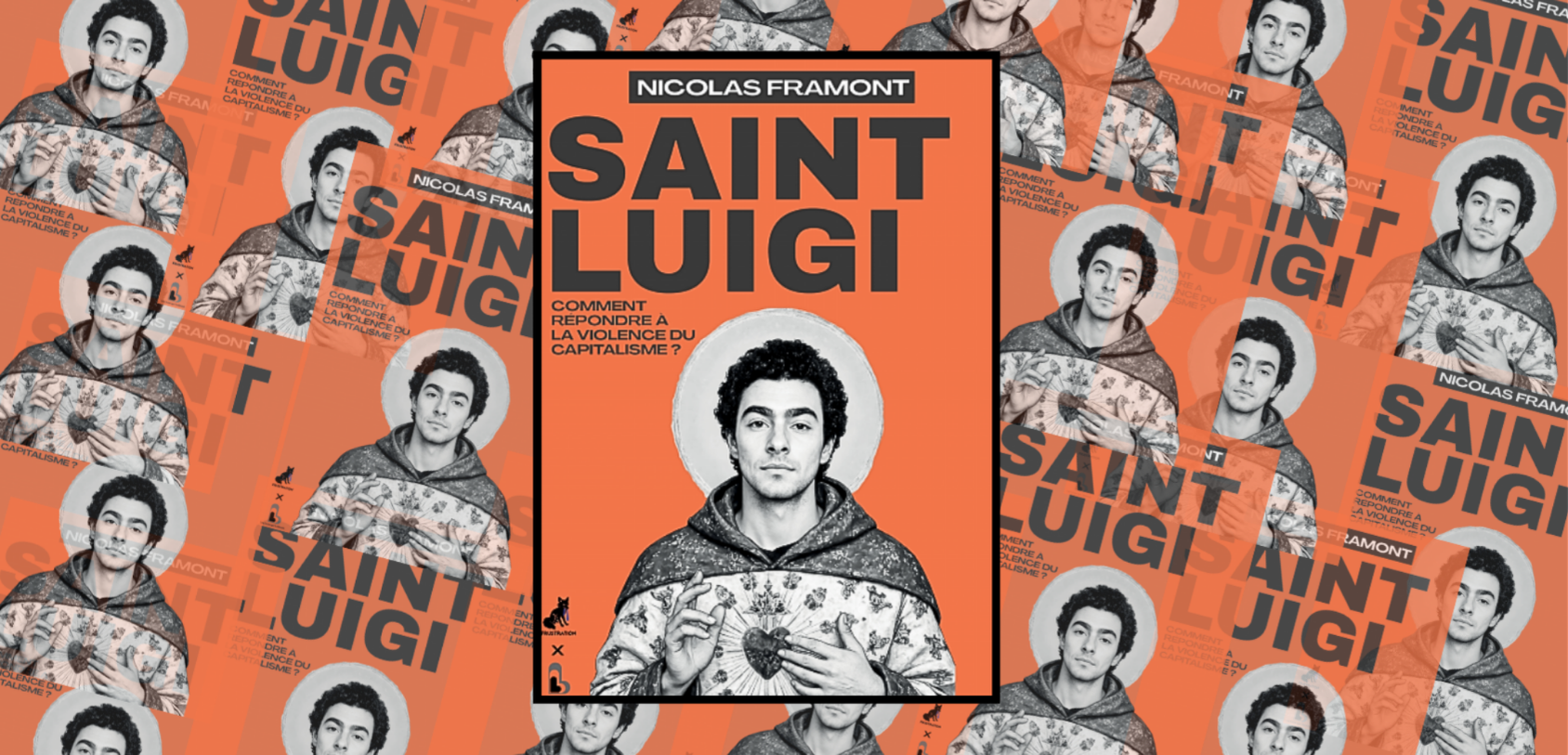

Parmi les essais parus en cette rentrée, un titre a retenu notre attention : Saint Luigi. Comment répondre à la violence du capitalisme ? (Les Liens qui Libèrent, 144 p., 12,90 €). Sur la couverture, Luigi Mangione, tueur présumé de Brian Thompson (PDG de la plus grande compagnie d’assurance de santé des États-Unis), est représenté à la façon d’une icône, auréolé et montrant son sacré-cœur tel le Christ. Une provocation de la part de l’auteur Nicolas Framont, rédacteur en chef de Frustration Magazine ?

Si celui-ci revendique l’aspect ironique de la démarche, la question est plus sérieuse qu’il n’y paraît. C’est d’abord la façon dont Luigi Mangione est devenu une icône pour la classe populaire américaine qui intéresse l’auteur. Pour des milliers d’Américains ayant fait face à un refus d’accès aux soins de la part de leurs assurances de santé, le meurtre de Brian Thompson visibilise la violence de ce système d’assurances qui « donne la mort par power-point ». Quarante-cinq mille personnes meurent chaque année d’une absence de prise en charge médicale aux États-Unis.

Le livre pose essentiellement de bonnes questions. En partant de deux constats : d’une part celui de la violence des entreprises privées et de la violence répressive d’États, et d’autre part celui de la perte d’efficacité des mobilisations pour la justice sociale et l’écologie, comme la manifestation ou la grève d’une seule journée.

Confrontés à cette situation, faut-il mobiliser une autre violence ? L’auteur reprend ici les vieilles questions de l’efficacité et de la légitimité de la violence en politique. S’il appelle à réinvestir des moyens de lutte capables d’instaurer un rapport de force, il ne prône pas la violence envers les personnes et condamne la peine de mort « sous toutes ses formes ».

La violence, du moyen à la fin

Framont consacre de très belles pages à la manière dont la violence révolutionnaire peut facilement passer d’un moyen à une fin, basculer en violence étatique (de l’URSS à Cuba) et transformer ceux qui en usent et se retrouvent fascinés par son exercice. Il esquisse ici une impossibilité de déconnecter les moyens et la finalité de la lutte, si l’on espère voir advenir une société juste, égalitaire et pacifique.

On peut regretter, à ce titre, l’héroïsation ou la sanctification de Luigi Mangione à laquelle Framont participe, ne serait-ce que dans la communication du livre. Ce n’est ni un homme providentiel, blanc et viril, ni un meurtrier qui pourra transformer en profondeur un ordre social injuste. Le mouvement social initié le 10 septembre pourrait être, au contraire, l’occasion pour des collectifs d’inventer des stratégies cohérentes avec les transformations dont ils rêvent. Le défi est de taille : élaborer des stratégies de lutte efficaces, tout en posant des gestes d’amour vis-à-vis des adversaires, pour faire advenir le Royaume de Dieu et sa justice.